墨つぼこそが建築現場を象徴する道具である

まさにこの墨つぼこそが建築現場を象徴する道具といっていいでしょう。墨指しなる付属品と共に現場で直線を引く時に使います。もともとは大工さんが木材などにケガキ線を付けるために使っている道具、というイメージを持っている人も多いのではないでしょうか。

現場監督においては墨出しという作業をする時に使います。主にコンクリートの床面に壁や柱その他構造物の位置を描いていくことなのですが。少々のデコボコや段差などがあってもピシッと直線を引いてくれるのがこの墨つぼのいいところ。

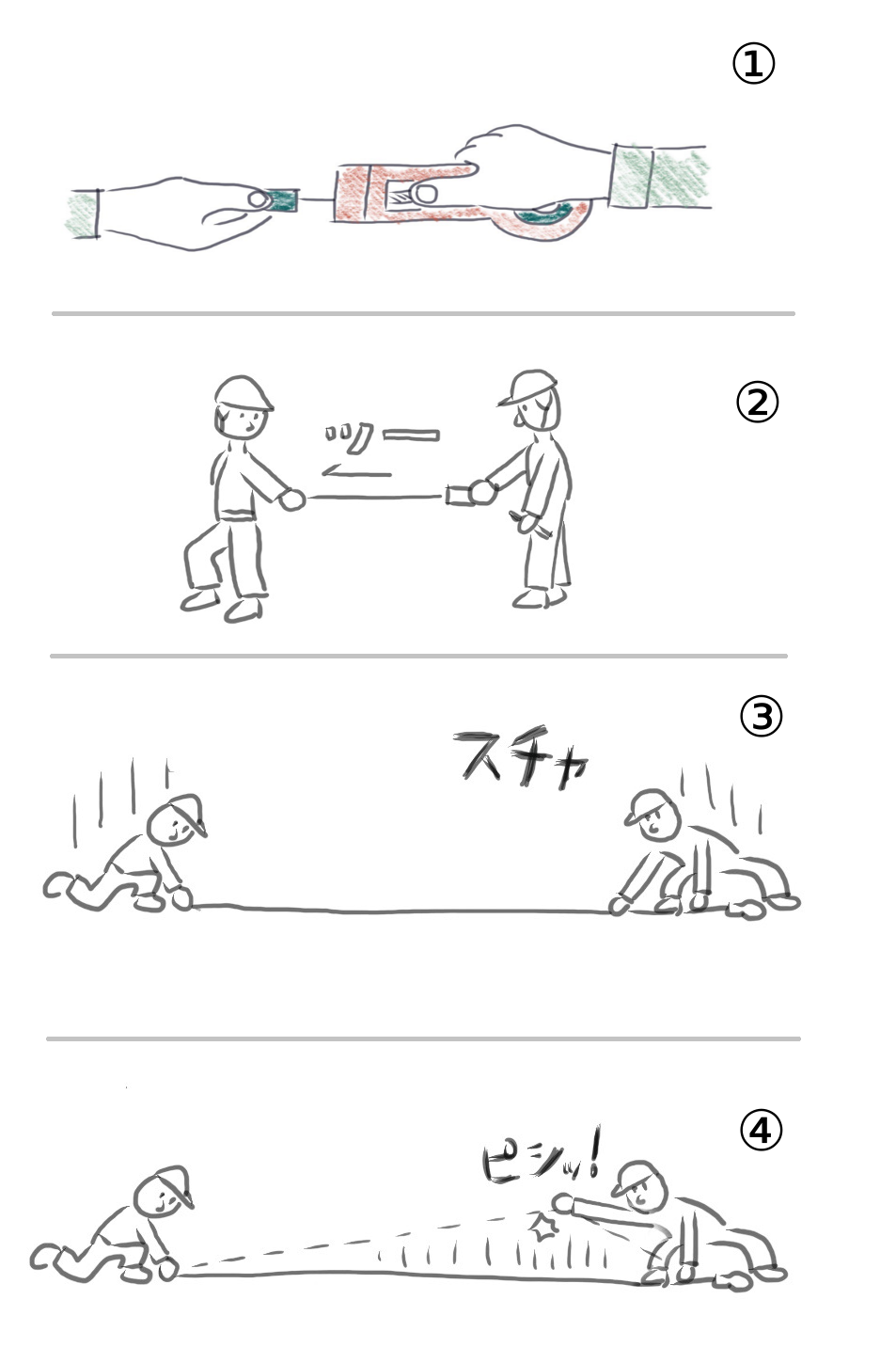

墨つぼの使い方

このような感じで直線を引いていきます。

先端のツマミ(カルコという)を引っ張ると糸がツーっと出てきます。この糸には墨がどっぷりと染み込ませてあり、もう墨汁が滴らんかのような状態になっています。

そして、一人はカルコを握ったまま糸を親指で床の印に当て、もう一人は本体の方の糸をもう一方の印に当てグッと引っ張って張力を与えた状態とします。次に、印と印の真ん中あたりの糸をつまみ上げます。

印と印が離れていて真ん中あたりがつまむことが出来ない場合は、印からできるだけ離れた所をつまむように努力します。できるだけ遠くをつまもうとすると、非常にアクロバティックな体勢となるのでバランスを崩さないよう、筋肉がつらないよう注意が必要となります。

ちなみに、つまんだ糸を真っ直ぐに引き上げることが重要。そうしないと墨のラインが真っ直ぐに引かれないので。そして、グーッと引き上げてもうこれ以上無理、という高さになった時にパッと指を離します。十分な張力をもって弾かれた糸は、勢いよく地面に叩きつけられて墨汁のラインが床に描かれることになります。

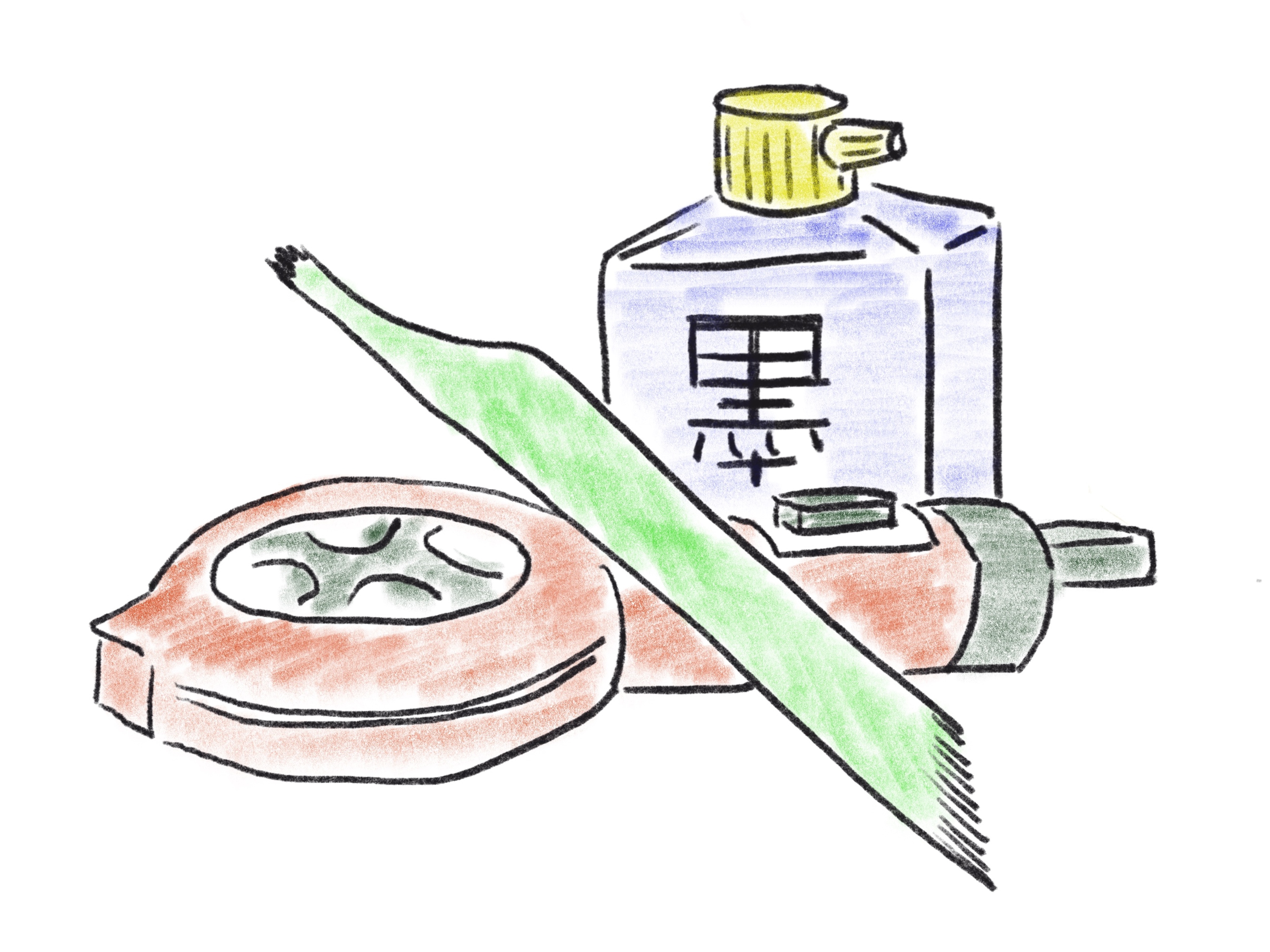

墨つぼの仕組み

墨つぼ本体の下部の丸くなった部分には、バネ仕掛けで糸が巻いて収納されています。上部の細い筒状部分には墨を含ませたスポンジが入っています。その筒状部分のボタンをグッと押し込むとスポンジが糸に押し付けられて墨汁が染み渡るという仕組みです。

ボタンの部分はパカっと開くようになっており、墨汁が補充できるようになっています。

墨汁を入れすぎたり、糸を出す時にボタンを押さえつけ過ぎたりすると大変なことになるので注意が必要。糸からボタボタボタっと墨が垂れ落ちて現場を汚してしまいます。

また、打った線がとんでもなく太くなり、ぼんやりしてさっぱり分からないものになってしまいます。

さらに、跳ね返った墨で顔や作業服が真っ黒になってしまいます。おろしたての作業服に墨が飛び散った時のテンションの下がり具合は大変なものでした。墨は洗濯しても消えませんので。

墨つぼを現場で初めて見た時の衝撃は忘れられない

IT技術全盛のこの時代において、これほど全時代的でアナログなものはちょっとお目にかかれないのではないでしょうか。墨つぼを使っている様を初めてみた時の衝撃は今でも忘れられません。

「マジかよ。江戸時代じゃねえんだよ今は」と。

しかし、現場に慣れてくるにつれコレがなぜ今でも使われているのか、理由が分かってきます。両手は墨で真っ黒になり、顔も作業服も飛び散った墨でごま粒まみれのような状態になりながらも思うようになります。

「墨つぼってやっぱりよく出来てるわー」と。

現場じゃヤワなデジタル機器は使い物になりません。埃まみれ泥まみれの現場の中で、落とされたり衝撃を受けたりしても平気な顔で墨出しの線をピシピシと打っていくためには、このようなシンプルな道具がいいのかもしれません。

でもしかし、IT技術がさらに進化して、墨出しをしなくても建物ができていくようになればそれに越したことはないのでしょう。現場での墨出しは間違うことも多いので・・・

コメント